MARIO SZICHMAN –

En una época no existía para un escritor de policiales mejor forma de pasar al olvido que publicar en las colecciones de libros de bolsillo.

«Él estaba completamente muerto,

Se los puedo asegurar.

Había sido baleado, apuñalado y estrangulado.

Tal vez alguno se la tenía jurada.

O lo asesinaron cuatro personas a la vez.

O quizás estaba en presencia del suicidio

más ingenioso que contemplé en mi vida».

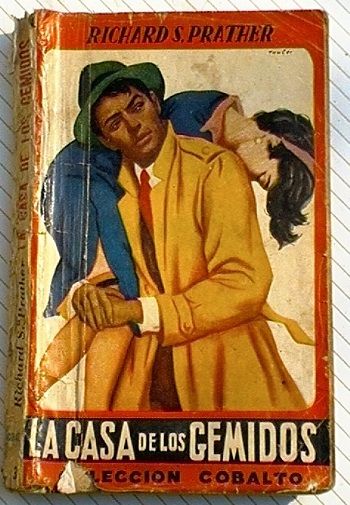

Richard S. Prather, Take a Murder, Darling

Marcel Proust solía hartarse de la pulcritud de escritores como Gustave Flaubert y reclamaba en los autores una verdad vulgar, como la expresada por Balzac. Proust decía en uno de sus ensayos literarios que tras una dieta alimenticia cargada de albúmina, era necesaria una dosis de sal, como “esos salvajes que tienen mal sabor de boca y se lanzan sobre otros salvajes para consumir la sal que su piel contiene”.

Me imagino que algunos lectores, tras esa dieta con albúmina que consiste en leer libros del canon literario rociados con sacarina académica, agradecen zambullirse en novelas policiales. Y cuando estoy hablando de novelas policiales aludo de manera estricta a las norteamericanas, no a las perversas y deprimentes novelas del sueco Stieg Larsson, ni a las del gran Georges Simenon, o las de Agatha Christie o Dorothy L. Sayers, sino a las creadas en las fábricas del pulp fiction.

UN MAESTRO DE LA CRÍTICA

UN MAESTRO DE LA CRÍTICA

La reputación literaria de Bill Pronzini proviene de sus decenas de novelas policiales, que suelen tener como protagonista a the nameless detective (el detective sin nombre), y de su algo más de un centenar de antologías de misterio y de horror. Pero es posible que su fama perdure largo tiempo gracias a dos libros de ensayos, Gun in Cheek y Son of a Gun in Cheek. (The Mysterious Press, Nueva York, 1987, 1992). Buena parte de las malas novelas que analiza Pronzini son paperback originals. Esto es, salieron de la imprenta como libros de bolsillo, sin que la edición fuera precedida por libros de tapa dura.

Aunque la industria editorial en muchos países presta escasa atención a primeras ediciones de tapa dura, en Estados Unidos ningún autor que se precie puede aceptar que el lanzamiento de su libro sea en una portada blanda. Y eso, por razones de prestigio, que son en realidad razones de dinero. Un hardcover book muy difícilmente cueste menos de 25 dólares. Y un paperback se vende, generalmente, a unos diez dólares menos. Por cada ejemplar de tapa dura, el autor recibe un diez por ciento del precio de tapa. Por un paperback las regalías pueden ser de entre un uno y un cinco por ciento. Y aunque las ganancias se obtienen en definitiva de la venta de grandes cantidades de libros, y un éxito editorial en hardcover se multiplica en paperback, todavía los autores prefieren garantizar sus ventas conquistando el prestigio del hardcover. Además, hay un factor inconsciente. Si un lector descubre que la primera edición de un libro no ha sido en tapa dura, desconfía de las virtudes del autor.

En el terreno de la mystery story, eso es fácil de verificar. En una época no existía para un escritor de policiales mejor forma de pasar al olvido que publicar en las colecciones de libros de bolsillo. El más famoso de los escritores de paperback originals es Jim Thompson, un genio al que se le ha comparado con Dostoievsky y con Celine, y que fue puntualmente ignorado durante más de tres décadas, mientras sus 29 novelas eran continuos éxitos de venta en Francia.

Tal vez el segundo en calidad es Peter Rabe, de profesión psiquiatra, quien combinaba “plots” extravagantes con una prosa tan filosa como un escalpelo. Por ejemplo en The Box, un gánster intenta traicionar a su jefe, y éste descubre la traición y ordena a sus secuaces que metan al ingrato en una gran caja de madera, con suficiente agua y comida para que su agonía dure semanas. Luego, el boss despacha la caja de madera en un barco que toca numerosos puertos en el norte de África.

DE PRIMERA Y DE SEGUNDA FILA

DE PRIMERA Y DE SEGUNDA FILA

Es obvio que no todos los autores de pulps eran genios. La mayoría de ellos eran laboriosos artesanos con frondosa imaginación y escaso sentido del humor que abrevaron en todos los géneros surgidos de la crime fiction, en todos los personajes y en todas las frases hechas.

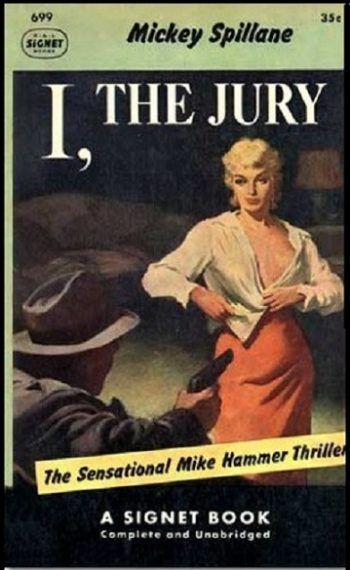

En el ensayo de Pronzini aparecen la flora y la fauna del policial, desde el hard-boiled de Mickey Spillane hasta el relato de espionaje de William Le Queux, así como el thriller étnico de las preguerras, popularizado por Sydney Horler, donde japoneses, alemanes, judíos e italianos alternan miradas aviesas y rayos mortales, hasta pasar por la investigación pseudocientífica de Eric Heath.

El private eye, el detective amateur, el archivillano, exhiben sus mejores galas, mientras todos los clichés se hacen presentes. Uno de los más famosos es éste: “Un centímetro más cerca y la bala, en vez de rozarme la sien, me hubiera volado los sesos”.

LA INDUSTRIA DE LA NOSTALGIA

LA INDUSTRIA DE LA NOSTALGIA

Pero, como ocurre en Estados Unidos con todo lo que se ha descartado de prisa para dar paso a otras modas efímeras, la industria de la nostalgia ha salido al rescate de la desdeñada novela negra para descubrir, a veces con creces, que en ella no todos los gatos son igualmente pardos o que varias de las obras simulan ser perfectas caricaturas del género. Por lo tanto, corresponde al lector decidir si la parodia es involuntaria o intencionada.

En ciertos casos estudiados por Pronzini es fácil advertir que la parodia es involuntaria. Un escritor escasamente proclive a la ironía como Mickey Spillane no está burlándose de sus predecesores cuando en I, the Jury (1947), su novela más famosa, describe un asesinato en una fiesta a la que asisten 250 invitados y permite a su héroe Mike Hammer librar de culpa y cargo a los 250 aún antes de que se disipe el olor de la pólvora porque, asegura, todos tienen una coartada perfecta. (Mickey Spillane era un narrador muy especial. Y cuando se lo relee, pese a sus tendencias a ignorar la ley, o a las prácticas sádicas de algunos de sus personajes, se descubre que era mejor escritor de lo que suele pensarse).

Otro narrador que oscila entre el suspenso y el disparate era William Le Queux, un incómodo precursor de maestros como John Buchan, Eric Ambler o John Le Carré. En The Mystery of the Green Ray (1915), Le Queux inserta este tipo de reflexiones en boca de su protagonista Ronald Ewart: “Han robado un perro ciego. ¿Por qué? Me parece que un hombre que roba un perro ciego lo roba porque, por una u otra razón, desea poseer un perro ciego. Y es posible que sea el mismo perro ciego que acaba de robar”.

En la misma corriente circula Heath, creador del detective amateur Wade Anthony, quien en la novela Murder of a Mystery Writer (1955) pone a su héroe a desayunar en el dormitorio de su bella secretaria Penny Lake y, mientras reflexiona sobre un reciente crimen y distraídamente mordisquea una tostada, observa la solitaria taza de café de la mujer y le hace esta inadvertida insinuación: “¿Podría mojar la tostada? Disculpe el atrevimiento, es una cosa que hago únicamente en privado”. Y cuando Penny Lake le dice que sí, que moje todas las tostadas que quiera, el distraído detective continúa ensimismado en sus reflexiones pues reserva la sutileza a su teoría de la detección y prevención del crimen mediante el registro cinematográfico de todos los sospechosos del mundo.

Pero si Spillane, Le Queux y Heath incurren en la parodia a pesar de sí mismos, otros autores han reflexionado sobre las cómicas posibilidades ofrecidas por el género policial.

EL CRIMEN COMO ALTERNATIVA

EL CRIMEN COMO ALTERNATIVA

En un país en el que la narrativa escrita por profesores -de Saul Bellow a John Updike- ha hecho pensar que el universo es la universidad, embarcarse en las intrigas de la “alternative crime fiction” practicada por autores como Michael Avallone, Knight Rhoades y Prather, es como imitar a esos tribeños mencionados por Proust.

Después de leer una novela que transcurre entre el dormitorio de un decano y el pasillo de una universidad, es saludable sumergirse en una obra como Shoot it Again, Samaa, de Avallone (1972), donde su protagonista, Ed Noon, debe proteger el cadáver de un astro de Hollywood y en el curso de un viaje en tren es secuestrado por agentes chinos que usan sosias de Clark Gable, James Cagney y Peter Lorre para convencerlo de que en realidad es Sam Spade (tal como fue interpretado por Humphrey Bogart, por supuesto) a fin de obligarlo a asesinar al presidente de los Estados Unidos.

Otro ejemplo es She Died on the Stairway, de Rhoades (1947). En esa novela, el detective Price Price investiga un asesinato en una casa mal construida a propósito, pues una hechicera pronosticó al dueño que será asesinado si concluyen la construcción de la residencia siguiendo el diseño original. Por eso en la mansión hay cuatro cocinas, escaleras que no conducen a ninguna parte y chimeneas de trazado oblicuo, pese a lo cual, la profecía se cumple puntualmente.

EL INCOMPARABLE PRATHER

EL INCOMPARABLE PRATHER

Para completar el desenfreno, nada como Strip for Murder, de Prather (1955), en la cual el detective Scott investiga un asesinato en un campo nudista, es perseguido por mafiosos y logra escaparse desnudo en un globo aerostático. Es entonces cuando los vientos lo transportan hasta el edificio de la alcaldía de Los Angeles, momento en que una secretaria se asoma por una ventana y lo reconoce al observar una parte de su anatomía alejada de su cara.

También, para deleite de los lectores, está la novela The Cockeyed Corpse (1964). Es la historia de un crimen cometido en un estudio cinematográfico que Scott investiga disfrazado de roca de papel maché. Prather descuella en todo, inclusive en las frases cortas. Tras examinar a una bella mujer que luce en una fiesta un vestido casi inexistente, el detective Scott comenta: “Cuando se trata de ropas, las mujeres ricas gastan enormes sumas de dinero para adquirir la menor cantidad posible de tela. Y esa chica tenía puesta tan poca ropa que debía ser una multimillonaria”.

Prather vendió más de 40 millones de ejemplares de sus novelas, y nunca practicó la parodia de manera involuntaria. Además de construir tramas perfectas y personajes perdurables, era un genio cómico que sabía burlarse de sí mismo. En 1986, luego de una ausencia de diez años, Prather hizo retornar a su famoso y rijoso detective, Shell Scott, en The Amber Effect. Y para no dejar dudas sobre sus intenciones, el primer párrafo comienza así: “¿Me creerá el lector si le digo que cuando abrí la puerta de mi departamento en ese atardecer de septiembre una mujer absolutamente asombrosa y estupendamente curvilínea me aguardaba desnuda? No, seguramente que el lector no me creerá”.

Si el grado de conciencia de algunos autores con respecto al potencial cómico de sus personajes es difícil de evaluar, pues todos ellos escribían para los pulp y, fuera del salario percibido, resulta complicado conocer sus motivaciones, es seguro que sus continuadores, con menor talento y mayor astucia, proclamarán desde el primer capítulo de sus obras su intención de escribir un policial que es en realidad una reflexión (paródica) sobre el policial. Y es que el policial se presta a eso. Es un género saturado de clichés. Tiene la ventaja de que, en caso de fallar la trama o los personajes, el escritor puede alegar el carácter paródico de su fiasco.

Un recurso que, según contó Alfred Hitchcock a François Truffaut, era muy utilizado en la época del cine mudo. “Si un drama había sido mal rodado, mal interpretado y resultaba ridículo”, decía Hitchcock, “se escribían subtítulos con diálogos de comedia y la película se convertía en un éxito de taquilla porque se la consideraba una sátira”.

Mario Szichman, periodista y escritor argentino. Escribe desde Nueva York.

https://marioszichman.blogspot.com.es. @mszichman